漬物(日本のピクルス)は、日本料理に欠かせない存在で、白いご飯や味噌汁と並び、ほとんどすべての伝統的な食事に添えられます。その独特の風味が愛され、しばしば副菜や調味料、口直し、さらには消化を助ける食品としても用いられます。

SNSなどで誤解されがちですが、「漬物」という言葉は日本の漬け・発酵野菜全般を指す総称であり、特定の一品料理を示すものではありません。

冷蔵庫のない時代、食料を長く保存する知恵として、漬物は日本のごく初期から受け継がれてきました。

そのため、伝統製法で仕込んだ漬物の中には、ほぼ半永久的に保存できるものもあります。製法はシンプルな塩漬け・酢漬けから、麹や発酵を活用した複雑なものまで実に多彩です。

漬物にはあらゆる野菜、時には果物までもが使われます。代表的なのは、日本の大根(だいこん)、きゅうり、なす、にんじん、キャベツ、れんこん、しょうが、らっきょう、梅などです。

風味にアクセントを加えるため、海藻やその他の海産物を一緒に漬け込むこともあります。また、魚介類や肉を保存し、風味付けするために応用される技法も存在します。

基本的な漬物の作り方

1. 旬のだいこん、きゅうり、なす、にんじん、キャベツ、れんこんなどを用意し、よく洗ってスライス・乱切り・スティック状などお好みの形に切る。切った野菜をボウルに入れ、重量の約2〜3%の塩を全体にふり、やさしくもみ込む。余分な水分が抜け、野菜がしんなりする。

2. 塩をなじませた野菜を保存容器かジッパー付き袋に移し、皿や水を入れたボウルなどで重しをする。私は真空パック派だ。そのまま数時間〜一晩おいて塩を浸透させる。

3. 漬け終わったら野菜を軽くすすいで余分な塩を落とし、水気をしっかり切る。酢・砂糖・昆布・唐辛子などを加えて好みの味に調えれば完成。すぐに食べても、冷蔵庫で休ませてから味わってもおいしい。

漬物のさまざまな種類

塩(しお漬け/shiozuke)

塩漬けは最も基本的でポピュラーな漬物です。薄切りにした野菜に少量の塩をまぶすだけでも、シャキッとした食感と素材本来の穏やかな風味が楽しめます。例えば日本風キャベツサラダなどがその一例です。

一方、強めに塩を効かせた漬物は仕込みに手間がかかるぶん、力強く複雑な味わいになります。代表格は梅干しで、おにぎりの具としても定番です。

米ぬか(ぬか漬け/nukazuke)

ぬか漬けは、炒った米ぬかに塩や昆布を混ぜて作る「ぬか床」で野菜を発酵させる漬物です。野菜を丸ごとぬか床に埋め、数日〜数か月かけてじっくり熟成させます。

出来上がったぬか漬けはカリッとした歯応えに塩味とほのかな酸味が調和し、軽く水洗いしてから切り分けて供されます。乳酸菌が豊富で、整腸作用があるともいわれています。

酒粕(かす漬け/kasuzuke)

かす漬けは、酒粕(日本酒をしぼった後に残る発酵ペースト)に塩・砂糖・みりんを混ぜた床で野菜や魚を漬け込む保存性の高い漬物です。熟成期間は数日から数年におよび、ほのかにアルコールを含むため、甘くまろやかなものから力強く刺激的な味まで幅広く楽しめます。

醤油(しょうゆ漬け/shoyuzuke)

しょうゆ漬けは、醤油をベースに野菜や山海の幸を保存する方法です。軽やかでパリッとしたものから、こげ茶色で甘辛いトッピング(福神漬けなど)までバリエーションは豊富。なお、食品を醤油とみりんで煮詰めて保存する佃煮とは、製法も目的も異なります。

酢(す漬け/suzuke)

酢漬けは「す漬け」と呼ばれ、一般的には米酢が使われます。シャキッとした食感とまろやかな甘酸っぱさが魅力ですが、米酢は酸度が低いため冷蔵保存が必須で、長期保存には向きません。

味噌(みそ漬け/misozuke)

みそ漬けはぬか漬けに似ており、発酵大豆ペーストである味噌で野菜を覆って作ります。味噌由来のコクと塩味、シャキッとした食感が特徴です。

みそ漬けとぬか漬けは、きゅうり・にんじん・なすなど似た野菜で作られることが多く、見た目だけでは判別が難しいこともあります。また、みそ漬けは肉や魚を保存・味付けする方法としても人気です。

代表的な漬物

日本を旅すると、次のような漬物によく出会います。特に記載がない限り全国で手に入りますが、材料や味付けは地域や家庭によってさまざまです。

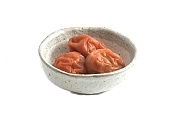

Umeboshi

梅干しは塩漬けして天日干しにした日本の梅(アンズの近縁種)です。この赤くしわしわの漬物は非常に塩辛く酸味も強いですが、もっとマイルドなタイプもあります。梅干しは保存食や消化促進剤として用いられ、あらゆる和食に添えられるほか、弁当ではご飯と一緒に入れられることが多いです。また、おにぎりの具としても最も人気のあるものの一つです。

Takuan

たくあんは日本の大根(だいこん)を天日干しし、塩・米ぬか・砂糖を混ぜた床で漬け込んで作られます。出来上がった漬物は甘くカリッとした食感で、ご飯やほかの料理とともに薄切りにして提供されます。色は淡い茶白色から蛍光イエローまでさまざまです。秋田県では燻製にされ、“いぶりがっこ”として親しまれています。

Nukazuke

きゅうり、にんじん、なす、大根、あるいはかぶ(カブ)などを組み合わせたぬか漬けの盛り合わせは、定食(ていしょく)や伝統的な食事(しょくじ)の付け合わせとしてよく出されます。

Kyuri Asazuke

きゅうりの浅漬けは、塩水(しお漬け)に昆布、唐辛子、酢などで風味をつけて作るシンプルな漬物です。丸ごとのきゅうりを串に刺してこの方法で漬け込み、祭りや人気観光地で屋台が春から夏にかけて販売する、さっぱりとしたおやつとして知られています。

Hakusai no Sokusekizuke

白菜の即席漬けは、軽く塩をした白菜に、にんじんやきゅうりを混ぜ、ゆず皮、昆布、唐辛子で風味をつけた簡単かつスピーディーな漬物です。塩味が効いたシャキッとした食感に、ほんのりとした柑橘とスパイスが加わり、日本で最も一般的な漬物の一つです。

Narazuke

奈良漬けは、その名のとおり奈良地方発祥の濃い褐色の漬物です。通常、大根、うり、きゅうりなどの野菜を数年間酒粕(かす漬け)に漬け込みます。その結果、強くピリッとした味わいと、わずかなアルコール香を伴う漬物に仕上がります。

Shibazuke

しば漬けは京都の名物漬物で、きゅうり、なす、赤紫蘇の葉、しょうが、そして穏やかな風味のミョウガを梅酢(梅干し作りの副産物)に漬け込んで作られます。紫色の塩味とほのかな酸味を持つ漬物で、京都料理によく添えられます。

Senmaizuke

千枚漬けは京都のもう一つの名物漬物です。薄くスライスしたかぶを、昆布と唐辛子で風味付けした甘酢に漬け込みます。千枚漬け(薄切り漬け)の名のとおり、重なり合った薄い円盤は、柔らかな甘酢味とほんのりシャキッとした食感が特徴です。

Saikyozuke

西京漬けは文字通り「京都西の漬け」で、主にタラやヒラメなどの白身魚の切り身を、甘みのある白味噌床に漬け込んで保存・味付けしたものです。漬け込んだ切り身は焼きまたは煮付けで提供され、味噌によって甘くキャラメリゼした風味が楽しめます。

Nozawana

野沢菜漬けは長野県の野沢温泉発祥の漬物ですが、現在では日本各地で一般的に食べられています。野沢菜というカブの一種の葉を干し、唐辛子とわさびで風味を付けた塩水に漬け込みます。ほのかな辛味と塩味を持つ葉と茎は、一口大に切るか、細かく刻んで上品なトッピングとして供されます。

Matsumaezuke

松前漬けは北海道松前町発祥のユニークな組み合わせで、イカ、昆布、数の子(ニシンの卵)、にんじんなど北海道の特産品を、酒、醤油、甘味のあるみりんで味付けしています。今では全国的に人気のある漬物です。

Gari

観光客にもおなじみなのがガリ、寿司とともに供される甘酢漬けの薄切り生姜です。ガリはほのかな甘みと酸味、そして軽い辛味が特徴で、寿司の合間に口内をリセットして各ネタ本来の味を楽しむために食べます。本来は淡い黄色ですが、ピンク色に染められることもあります。

Beni Shoga

紅生姜は細切りにした若い生姜を梅酢に漬け込んだものです。鮮やかな赤色で塩気と辛味があり、牛丼、たこ焼き、焼きそばなど多様な料理のトッピングとして用いられます。

Fukujinzuke

福神漬けは、大根、れんこん、きゅうり、なすを、醤油と甘味のある料理酒(みりん)をベースに漬け込んだものです。この甘い茶色または赤色のトッピングは、日本のカレーライスの付け合わせとして供されます。

Rakkyo

らっきょう漬けは甘酢漬けのエシャロットで、日本のカレーと一緒に提供されます。甘くシャキッとした食感があり、福神漬けと同様に、カレーのスパイシーさと塩味を引き立てます。