白湯(パイタン)スープとは?

白湯(パイタン)は中国語に由来する言葉で、料理の世界では「白いスープ」を指します。この用語は特に、日本のラーメンの中でも、スープが濁っていて乳白色で不透明な種類に使われます。ただし、必ずしも「純白」である必要はなく、白湯と呼ばれるスープには多少色味があっても問題ありません。

この独特な見た目は、伝統的にスープ作りに使われる骨から出るゼラチンと脂肪が乳化することで生まれます。

この工程によって、スープはコクがありクリーミーな質感となり、多くのラーメン料理の特徴的で美味しいベースになります。適切なタレと組み合わせれば、まさに至福の味わいが楽しめます。

ラーメンスープにおける乳化の技術

乳化は一見単純そうですが、実はラーメンのスープ作りで非常に重要な役割を果たす複雑な科学です。乳化とは、本来混ざり合わない二つの液体を細かい粒子状にして均一に分散させることで、「せん断」と呼ばれる工程で生まれます。

この技術には適切な成分と、液体の扱い方が重要です。白湯スープと清湯(チンタン)スープは、その違いがはっきりしています。白湯は乳化されたスープで濁っていますが、清湯は乳化されていないため澄んでいます。白湯スープの脂肪が乳化されることで、水とは異なる光の屈折が起こり、乳白色の見た目になるのです。

乳化のコツ:ゼラチンを使った方法

スープの脂肪を乳化させるために、料理人はさまざまな道具や方法を使います。中でもゼラチンは乳化剤として重要で、脂肪を乳化したまま保ち、細かな粒子をスープ中に分散させてくれます。

ゼラチンは脂肪と水の間をつなぐ役割を果たし、脂肪同士がくっついてしまうのを防ぎます。乳化を作る代表的な方法は、次の二つです。

- 強火で煮立てて脂肪を細かく分散させる方法

- ミキサーなどの機械を使って、より短時間で乳化させる方法

時短テクニックを知りたい方は、担々麺レシピで裏技を紹介しています。

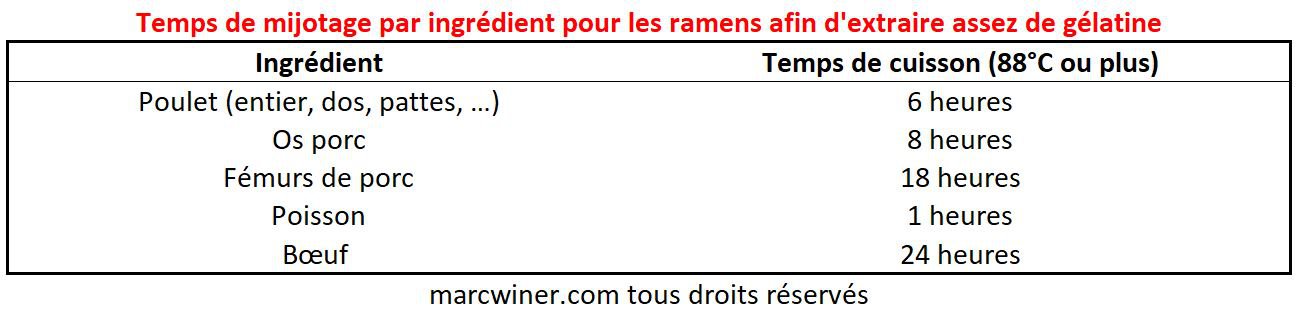

ラーメン用材料の加熱時間について

各材料からしっかりゼラチンを抽出するための加熱時間をまとめた表を用意しました。

白湯ラーメンスープの基本プロトコル

この記事で紹介した原則を活かした正式なレシピも今後公開予定ですが、まずは「汎用的」な白湯スープの作り方をまとめておきます。

材料

- 動物系の骨・部位 鶏の背ガラ、豚の首骨、ゲンコツなど、お好みの骨や内臓

- 同量の水(重量ベース)

- 香味野菜 にんにく、玉ねぎなど

指示

- 骨・内臓を水に浸す。豚骨の場合は、ミオグロビンを抜くため一晩水にさらしておいてもよい。動物系の骨・部位, 同量の水(重量ベース)

- 強火にかけ、沸騰し始めるまで加熱する。

- 表面に浮くアクを取り除く。豚骨を使う場合は、一度湯を捨てて新しい水に替え、再度沸騰させてもよい。

- 材料に応じた推奨時間、弱めの中火〜中強火で沸騰を保ちながら煮る。骨が十分に浸かる水位を保つため、煮込み中の蒸発に応じて適宜水を足して調整する。

- 仕上げの1時間で香味野菜を加え、引き続き沸騰を保つ。必要に応じて鍋の中身を砕いて撹拌し、乳化と抽出を促してもよい。香味野菜

- スープを濾し、そのまま使うか完全に冷やして保存する。乳化が足りない場合は、好みの量の脂を加え、ブレンダー(ハンドブレンダー等)で好みの乳化度になるまで攪拌する。